O Sotaque

É o que se fala em Londres? Nos restaurantes tandoori de Brick Lane, aquele carregado de pronúncia curry, ou o dos cromanhoques que invadem o metro nos dias de jogo?

Sim, é mais provável que seja o da família real inglesa. Ou o da famigerada zona Oeste. No entanto, quem é que quereria falar da mesma maneira de uma das famílias mais disfuncionais do mundo?

E, o mais importante, por que é que me interessaria a mim, que não sou inglês, que não nasci em South Kensigton, e prefiro manter uma distância segura de tudo o que envolva coroas e bulas, falar com o tal do very british accent (que é qual, afinal)?

Falar com o very british accent acarretaria uma série de efeitos secundários que considero nefandos. Teria de fazer movimentos involuntários com as sobrancelhas, adquirir uma postura corporal firme e hirta (de que sou indigno, porque gosto de me sentir confortável), e desdenhar de quem ouse falar inglês – a língua mais internacional dos nossos tempos, e que há muito deixou de pertencer exclusivamente aos britânicos –, com um sotaque que nem sequer é utilizado por um décimo das pessoas que falam inglês fluentemente no mundo.

Cheguei a ter colegas nas aulas de inglês da faculdade, onde os professores (esses sim, legitimados pela vicissitude de terem nascido em Inglaterra) notavam que alguns portugueses (legitimados pela vicissitude de nunca terem vivido fora de Portugal) falavam com um sotaque ainda mais very british do que o deles.

Começar a falar com o supra mencionado acento agora, depois destes anos todos de convívio com a língua inglesa, seria um perfeito ridículo, e o assumir um provincianismo português que, por agora, prefiro limitar ao desconhecimento dos procedimentos no Starbucks (onde começa a bicha? Quando é o momento certo para pagar? Qual deles é que me vai entregar o copo? E onde é que está o açúcar? 500 paus por esta merda?).

Um sotaque apanha-se, não se força a aprender. Saber exprimir-se, falar correctamente, ter vocabulário suficiente para não andar a fazer uma constante bricolage com 30 palavras, é o mais importante. A não ser, claro, que o façam por razões humorísticas. Mas, nesse caso, aconselho o inglês que se fala na Irlanda, Escócia, ou na Casa Branca.

Em particular, não tenho nada contra as pessoas que o fazem, sobretudo se pertencerem àqueles espécimes do «desde pequeno que aprendi a falar inglês assim, com o meu pai/mãe inglês/esa, ou o meu professor pederasta (o corrector ortográfico diz-me que pederasta não existe, mas oferece-me como primeiro substituto a palavra «penetraste» - sem comentários) do colégio inglês. Em geral, parecem-me algo afectadas. Sobretudo quando insistem em tentar corrigir o resto da arraia, que insiste em falar inglês de um modo natural e pessoal. São, geralmente, pessoas que adoram dizer Yorkshire e Pudding.

Eu não faço a mínima ideia do que será o som a minha pronúncia. Imagino que, por vezes, soará lá não muito bem, dada a minha vocação para que a minha dicção me leve a entaramelar certas palavras e letras.

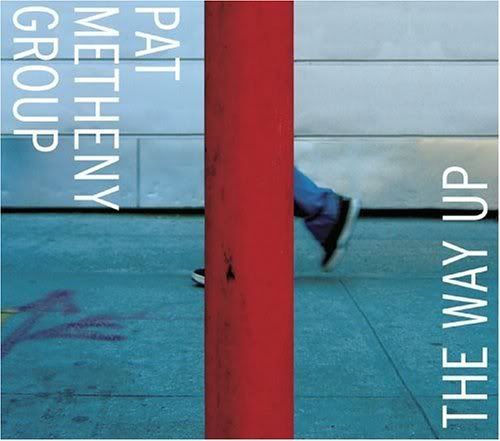

Acho provável ter uma espécie de mid-atlantic accent, a atirar algo forte para o americanês. Culpa do imperialismo, obviamente, e da estandardização da música pop. Confortam-se saber que não falo com o agressiva carimbada dos alemães, ou a célebre paellada espanhola; embora confesse achar uma certa piada à ginga dos italianos.

Já me disseram que sim, que tenho um sotaque. Que não falo inglês asséptico – e quem é que quereria falar? – e que tenho um sotaque. Se é o sotaque português, birmanês ou de Chelas, não souberam precisar. Tentei pressionar, comparar, intimidar, mas continuaram sem conseguir precisar-me uma resposta satisfatória. Até que disseram «well, I guess it’s just an André accent, I like it.». Parece-me bem. I’ll stick to it.